Pas besoin de licence pour faire une bonne adaptation de jeu vidéo au cinéma. En tout cas, tout dépend de ce qu’on s’imagine. En reprenant des modes de représentation et des motifs au cinoche, le monde vidéoludique s’est forgé des mythologies, des récits et des héros aussi populaires aujourd’hui, sinon plus que leurs ancêtres ciné (Solid Snake de Metal Gear Solid, Nathan Drake dans Uncharted, Kratos avec God of War, etc.).

Pourtant, il existe des codes et des idées typiques du jeu vidéo que le cinéma « live action » a encore du mal à faire siennes. Quelque part, c’est normal. Le jeu vidéo, dixième art, est plus jeune que le cinéma, qui n’est « que » le septième. Théoriquement, il permet une implication supérieure. Or, à cause de cela, le cinéma ne peut pas emprunter ses astuces au jeu vidéo sans essuyer moult revers. Dès qu’on retire sa participation au joueur pour en (re)faire un simple spectateur, le souvenir de son expérience manette en mains se met en travers du chemin.

Quand on transpose les jeux vidéo au cinéma en retirant ce qui en fait le sel, à savoir le jeu, justement, ont-ils encore un intérêt en tant qu’œuvres d’art, produits de divertissement, ou même objets de réflexion ? Je n’en sais rien et je n’ai pas la réponse. Cependant, voici 5 films qui ne sont pas des adaptations, mais des copies de leurs visuels ou de leurs concepts, avouées ou non. Jusqu’où ont-ils tenu leur pari de marier jeux vidéo et cinéma ?

Hardcore Henry (Ilya Naishuller, 2016)

Henry se réveille amnésique, la moitié de son corps remplacée par des prothèses mécaniques. Il n’a pas le temps de tout comprendre. Estelle (Haley Bennett), qui se présente comme étant sa femme, l’aide à s’échapper des griffes du terrifiant Akan (Danila Kozlovski), un mutant aux pouvoirs télékinésiques. Lâché dans la nature avec les sbires d’Akan aux fesses, Henry cherche à retrouver Estelle. Il va être aidé par Jimmy (Sharlto Copley), personnage aux corps interchangeables, dont les intentions sont aussi obscures que celles de ses poursuivants…

Vous êtes-vous demandé ce que donnerait Metal Gear Solid en « boomer shooter » ? Ilya Naishuller l’a fait pour vous. Hardcore Henry mérite son titre. Du début jusqu’à la fin, vous êtes projeté dans la tête du susnommé, et vous voyez tout à travers ses yeux, comme dans un FPS, pour le meilleur et pour le pire.

Le film va jusqu’au bout de son concept, sans (presque) jamais sacrifier la lisibilité de l’action. Pourtant, c’était pas gagné, vu le dynamisme de l’ensemble. Henry, aussi mutique que Doom Guy, multiplie les cabrioles impossibles, subit moult chutes mortelles, et affronte des boss échappés des jeux de Hideo Kojima.

Metal Gear sordide

On attend toujours de voir au cinéma le jeu vidéo Metal Gear Solid. Si vous n’en pouvez plus, Hardcore Henry se pose là. N’allez pas dire qu’on ne voit pas le rapport, entre un sbire armé d’un lance-flammes, un tank en rase campagne, une armée de clones dans un gratte-ciel, et un mutant aux pouvoirs psychiques gonflés à mort. C’est normal, puisque l’intrigue est repiquée aux aventures de Solid Snake, mais c’est plus violent, gore et sordide.

Akan, Psycho Mantis version Lidl, veut dominer le monde avec son armée de clones au cerveau lavé. Les actes de Henry, improvisés et imprévisibles, ne seraient-ils pas en réalité contrôlés, dans le but d’assouvir un sombre dessein ? En plus, il ne peut se fier à personne, entre la belle scientifique prise en otage, jurant qu’elle l’aime, et le mystérieux Jimmy, dont on ne sait pas pendant longtemps s’il est un allié ou un ennemi.

Marier cinéma et jeu vidéo : oui, mais pas comme ça

Avec son parti-pris radical et son jusqu’auboutisme, Hardcore Henry est difficile à regarder sans avoir mal au crâne ni saigner du nez. C’est peut-être parce que, l’émulation étant si réussie, nous n’avons pas l’habitude de voir ça sans un pad entre les mains. Le résultat est irréprochable, mais l’expérience bancale. Face à un jeu, une vue à la première personne et le mutisme du protagoniste principal permettent au joueur de se projeter dans sa peau. Mais dans un film, ce sont des barrages à l’identification du spectateur. Un tel personnage demeure une coquille creuse, et entre lui et nous, il y a toujours l’écran, ce mur infranchissable.

L’action est généreuse, mais finalement, Henry, on sait pas qui c’est et on s’en fout de ce qui lui arrive. Il manquera toujours quelque chose pour nous impliquer, c’est-à-dire une manette. Mais pour le savoir, il fallait essayer.

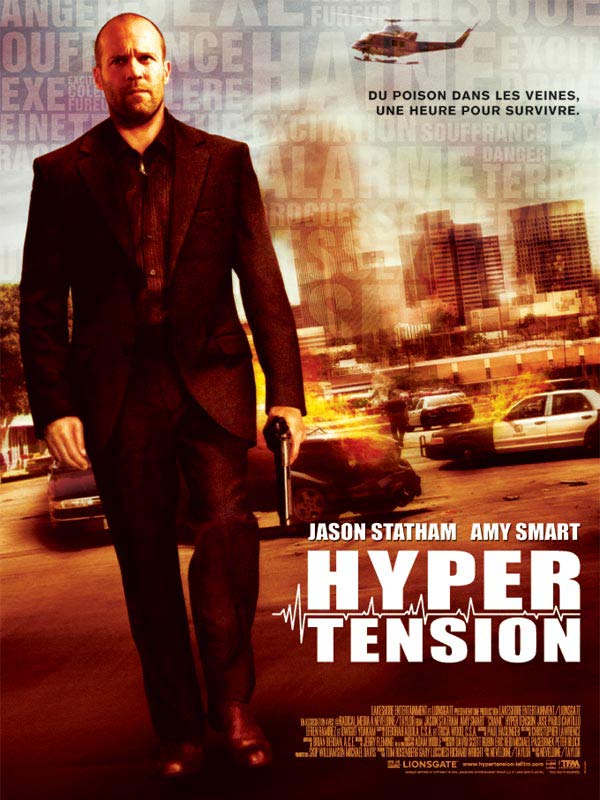

Hyper Tension (Mark Neveldine & Brian Taylor, 2006)

Chev Chelios (Jason Statham) se réveille avec la gueule de bois et une mauvaise nouvelle. Son pire ennemi lui a inoculé un poison mortel, qui va l’affaiblir jusqu’à en mourir… à moins de stimuler en permanence sa production d’adrénaline. Mort en sursis, Chev n’a plus qu’une idée en tête : retrouver le nabot qui lui a fait ça, et buter tous ceux qui le ralentiront. En chemin, il va constamment devoir faire preuve d’ingéniosité pour se mettre la pression et rester en forme.

En 2006, Grand Theft Auto 4 n’était pas encore sorti. Les références pour la licence étaient Vice City et San Andreas. Que celui qui n’a jamais fait tout et n’importe quoi dans ce monde merveilleux lève la main ! Les réalisateurs, sûrement, et ils ont dû se dire que ça ferait un super film. Hyper tension est leur prétexte pour ça, partant d’un postulat simple pour l’exploiter jusqu’au trognon. Il est fidèle à son titre original, « Crank », qui veut dire malade, excentrique, délirant. Tu m’étonnes !

« GT là avant ! »

À l’instar des personnages de pixels Tommy Vercetti et Carl Johnson, Chev Chelios est une figure de la pègre locale, plutôt loin du sommet. Il va très vite remonter la chaîne alimentaire pour se venger. L’ennui, c’est qu’il n’a pas 20 h de jeu pour ça, mais à peine 80 mn de film. Il en profite donc pour se lâcher et faire comme tous les joueurs occasionnels à sa place : provoquer une baston dans un bar, braquer des ambulanciers, se soigner à gros coups de piquouzes, traverser un centre commercial en voiture, voler sa bécane à un flic, faire l’amour à sa copine, etc.

Mais attention ! Poison oblige, Chevy doit se donner un coup de fouet en plus. Il remplit à ras la seringue d’adrénaline, quitte à avoir un priapisme historique. Il demande à l’ambulancier de l’envoyer voler à coup de défibrillateur. Quand il chevauche sa moto, il se met carrément debout sur la selle. La scène de sexe a lieu en plein jour, au milieu de la rue. Etc. Remplissez les blancs avec moult fusillades, un sadisme gratuit (la main dans le gaufrier, rien de tel pour se réveiller), et des effets de style entre David Fincher et Tony Scott pour dynamiser le tout. Dommage que ce soit toujours cheap, et que les effets spéciaux soient au rabais.

Hyper Tension est vulgaire, imprévisible, permissif et jamais trop long pour lui faire du tort… comme une partie rapide de GTA. C’est la preuve que, quelque part, Neveldine et Taylor ont compris l’esprit des jeux de l’époque. À défaut d’avoir une adaptation au cinéma d’un jeu vidéo de la franchise, au moins, les fans ont eu ça.

John Wick 3 (Chad Stahelski, 2019)

John Wick (Keanu Reeves), c’est le meilleur tueur du milieu. Mais depuis qu’on a tué son chien, il s’est mis à tuer tout le monde. Parce que sa petite vengeance est allée trop loin, maintenant, le monde entier cherche à le tuer. Et cette fois, on lâche les chiens !

Depuis le début, la franchise John Wick descend du jeu vidéo. Peut-être même un peu trop, puisque recyclant ad nauseam les mêmes mécaniques, héritées notamment de Call of Duty. Dans les deux premiers volets, tout se résume à la formule « clé de bras, headshot, rebelote ». Derrière les prouesses physiques d’acteurs et de cascadeurs impliqués, une esthétique de poseur et une maîtrise technique indéniable, la routine s’était vite installée. Dieu merci, John Wick 3 embrasse enfin, non plus les motifs d’un jeu vidéo, mais bien sa logique.

Innovations de « gameplay »

On ne peut pas faire une suite sans faire mieux. Mais le monde du jeu vidéo est plus impitoyable que celui du cinéma. Il n’y a pas que le budget, le spectacle et les effets spéciaux. Le gameplay a son importance. Si vous n’étoffez pas votre proposition de jeu, les gamers se sentiront floués. On n’a peut-être pas de pad entre les mains devant un film d’action, mais on est là pour ladite action. Et en la matière, John Wick 2 tournait en rond. C’était la même chose que le 1, la même énergie, les décors, les chorés, sans vraiment aller plus loin.

John Wick 3 explose les compteurs. Chaque scène propose une idée ou un décor pour se démarquer. John tue désormais avec tout et n’importe quoi : des livres, un présentoir de couteaux, un cheval (!), sur deux roues armé d’un katana, etc. Quand ce n’est pas lui, c’est l’environnement qui change la donne : une poursuite avec des ninjas à moto, un gunfight avec des partenaires canins, ou un assaut par des adversaires blindés, empêchant les fameux headshots. N’oublions pas cette mythologie absurde que seul un jeu vidéo peut nous faire gober. Le grand manitou se cache au milieu du désert, et le monde « souterrain » n’a rien de secret, New York n’étant qu’un décor peuplé de PNJ aveugles. Mais bien sûr !

Une progression par niveaux

John Wick 3 est bête, mais dans son déroulement, aucune scène ne ressemble à la précédente. C’est grâce au renouvellement malin de leurs mécaniques, de leurs enjeux et de leurs décors. Un découpage « par niveaux » et une inventivité plus flagrante qu’avant. C’est typique d’une bonne suite de jeu vidéo et salvateur pour la franchise. Dommage que cette logique n’ait pas été reprise dans John Wick 4, préférant revenir sur le rails de la routine et de la surenchère.

Ready Player One (Steven Spielberg, 2018)

En 2045, la pollution et la surpopulation font des ravages. La plupart des gens préfèrent fuir dans l’OASIS, un monde virtuel. Il permet de concrétiser ses rêves en devenant n’importe qui et en jouant à n’importe quoi. Ils sont toujours plus nombreux à se jeter dans l’aventure depuis que James Halliday, son créateur, a révélé sur son lit de mort y avoir caché trois clés. Une fois réunies, elles permettront au détenteur d’être le propriétaire légal et absolu de l’OASIS. Le jeune Wade Watts (Tye Sheridan) va tenter sa chance, talonné par IOI, la compagnie détenant l’OASIS…

L’homme de la situation

Qui mieux que Steven Spielberg pour faire un film populaire, feu nourricier du jeu vidéo ? Certes, il a davantage alimenté la pop culture en général, qu’il n’a grandi avec les jeux. Son nom est associé à moult licences ayant marqué les esprits durablement, en tant que réalisateur (Indiana Jones, Les Dents de la Mer, Jurassic Park, ET) ou producteur (Gremlins, Retour vers le Futur, Men in Black, Transformers). N’oublions pas non plus qu’il a déjà un pied dans le monde des pixels en tant que producteur, notamment via la société Dreamworks et les premiers Medal of Honor. Steven sait ce qu’il fait et, dans une certaine mesure, de quoi il parle… même si ce n’est pas toujours ce que l’on croit.

Avec The Fabelmans en 2023, le réalisateur signait une œuvre pseudo autobiographique dans laquelle il revisitait le petit garçon rêveur qu’il était. Ready Player One ressemble à un état des lieux par l’homme. Pas besoin de chercher trop loin pour voir Spielberg sous les traits de James Halliday. Le réalisateur semble faire ici le bilan de son rêve, jusqu’où ce dernier l’a mené, et le chaos que cet héritage culturel a engendré. RPO parle ainsi plus de cinéma qu’on ne le croit, prenant même des libertés personnelles par rapport au livre, comme la citation de Shining.

Un pot-pourri prophétique

Ready Player One est un hybride pertinent entre film et jeu vidéo à cause de sa nature prophétique. L’OASIS deviendra réalité quand Fortnite aura franchi toutes les limites de la décence, et lorsque le metaverse ne sera plus seulement la vague définition d’un concept. « Rien de néfaste » répondra-t-on. Après tout, RPO est le testament du rêveur naïf en Spielberg, et un hommage épique à la pop culture. Mais cette générosité est une arme à double tranchant.

Le film ne réunit pas seulement cinéma et jeu vidéo. C’est une surcharge visuelle blindée ras la gueule de références, tenant facilement du plaisir coupable. À un moment ou un autre, toutes les figures célèbres ou obscures font une apparition, qu’elles viennent de films, de jeux ou de comics, y compris leurs déclinaisons d’un média à un autre. Ceux qui ont l’œil perçant ne comptent plus les Batman, Gundam, Tortues Ninjas, Terminator et autres Freddy qui fourmillent dans le décor, les véhicules d’Akira ou de Retour vers le Futur, les dinosaures de Jurassic Park, le géant de fer de Brad Bird, les armes des jeux Castlevania et Worms, les personnages de Halo, Street Fighter, Overwatch, StarCraft, etc. On n’a pas la place !

Le piège, c’est que cet excès est un ustensile de la méchante corporation, heureuse d’exploiter notre nostalgie pour nous faire raquer. Or, c’est déjà le cas dans la réalité, comme nous l’ont prouvé les derniers SOS Fantômes, Terminator, Indiana Jones, Marvel et DC Comics au cinéma… et bien sûr Fortnite, avec des skins en veux-tu, en voilà, des saisons “événements”, et des promotions cross média (on se souvient tous du « prologue » à Star Wars Episode IX). Si ça continue, ils finiront par tous être là, comme dans Ready Player One.

Resident Evil : Retribution (Paul W.S. Anderson, 2012)

Après les événements des films précédents, Alice (Milla Jovovich) a été capturée puis torturée sans relâche par Umbrella. Finalement, elle est délivrée par Ada Wong (Li Bing Bing) pour le compte de l’increvable Albert Wesker (Shawn Roberts). Elles doivent traverser le complexe jusqu’au point d’extraction. Une équipe de choc doit les y retrouver, constituée notamment de Luther West, Leon Kennedy et Barry Burton. Bien entendu, de cette opération dépend l’avenir du monde.

« Mais c’est une adaptation ! » vont crier en choeur les plus observateurs. En vérité, non. Ce film n’adapte nullement un jeu, et n’a plus de Resident Evil que le titre et le nom de ses personnages. Leurs caractères et leurs rôles n’ont plus rien à voir, et leur design est digne d’un cosplay au rabais. Malgré tout, ce cinquième volet de la trop longue série de films est celui qui a tout compris au fonctionnement d’un jeu vidéo. Quitte à en faire un bon film, par contre…

« Jeu » fait ce que je veux

Cela fait belle lurette que Paul W.S. Anderson n’emprunte à Resident Evil que son titre. Il préfère partir dans ses propres délires, et fétichiser sa femme à mort dans le rôle principal. Dommage qu’il ne sache pas comment réaliser ni écrire un film intéressant, autrement, Retribution serait le mariage absolu entre jeu vidéo et cinéma.

Le scénario reprend complètement les mécaniques, les idées et la narration d’un jeu, même s’il pousse plus loin la bêtise. Cette installation sous-marine, le gouffre financier qu’elle représente, et la logique commerciale défaillante d’Umbrella sont à mourir de rire. Pourtant, le découpage est typique d’un jeu. Le lieu de l’action est partagé en « niveaux » distincts, avec leurs propres décors, menaces et objectifs à remplir. La banlieue a ses zombies, New York, ses Exécuteurs, Moscou, ses ganados armés jusqu’aux dents, etc. Sans oublier le boss récurrent, un licker dopé aux hormones.

Il y a plus ! En appliquant littéralement les règles du jeu vidéo au monde « réel », Anderson défie certes la logique, mais il suscite quand même la réflexion. Sous une grosse couche de c#nnerie, il réveille nos craintes existentielles façon Matrix. On pense à cette immense chaîne de production de clones, véritables PNJ produits pour être programmés et sacrifiés à chaque nouvelle « partie ». En soi, c’est bel et bien une vision d’horreur. Si le réalisateur n’a sûrement rien pigé aux enjeux identitaires et aux doutes vertigineux que cette révélation entraîne, cette dernière a le mérite d’exister.

C’était pas sa der, mais ça vaut mieux que le reste

Quand il a une idée de scène, Paulo l’emprunte aux jeux, à James Cameron ou à Tsui Hark, parfois au plan près. Le reste est pauvre, enchaînement de cadres américains fourmillant d’effets numériques, au point que les acteurs ont l’air d’évoluer eux-mêmes dans un monde virtuel. Bref, Paul W.S. Anderson a tout oublié sur l’art de faire du cinéma.

Il faut néanmoins reconnaître qu’il a bien assimilé la narration typique d’un jeu de cette génération. Retribution donne furieusement l’impression de regarder un « speedrun » du prochain RE sur PS6. On ressentirait presque de la frustration pour ne pas pouvoir y jouer nous-même.

Connaissiez vous ces 5 films ? Que pensez-vous de leur mariage du cinéma et du jeu vidéo, de leur fidélité et/ou de leur originalité ? Avec leurs qualités et leurs défauts, pour la survie de l’art, il vaut peut-être mieux un film raté mais original ayant tout compris aux jeux, plutôt qu’une pelleté d’adaptations littérales produites sans la moindre envie ni ambition (Max Payne, Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, Uncharted…).