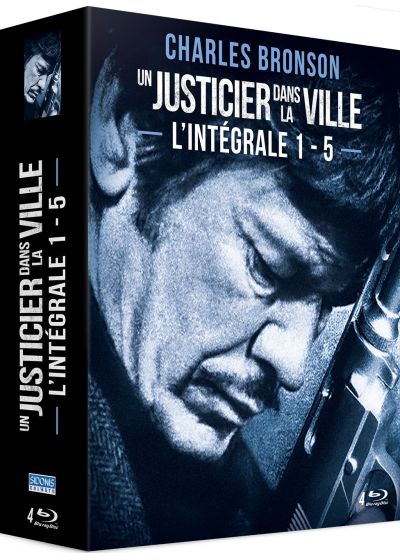

Série incontournable du vigilante movie et du revenge movie, la franchise Un Justicier dans la ville est enfin sortie en intégralité en coffret chez Sidonis Calysta. Voilà l’occasion de bien commencer l’année, d’abord en se posant les bonnes questions, puis en finissant par quelques barres de rire. Pour ceux qui découvrent la franchise, elle prend la forme d’une kermesse de la croisade implacable d’un homme, Paul Kersey, contre les muggers (agresseurs des rues), puis contre le crime organisé. Une spirale de laquelle le personnage et son interprète ne sortiront plus jusqu’à, fatalement, tomber dans l’autoparodie.

Un Justicier dans la ville (Death Wish, 1974)

Paul Kersey (Charles Bronson) est un architecte new-yorkais, marié, avec une fille, et tout lui sourit… pendant les cinq premières minutes. Tandis qu’il est au boulot, trois loubards suivent sa femme et sa fille chez elles. Quand Paul est averti, il est trop tard. Les truands ont disparu, après avoir tué sa femme et violé sa fille. Petit à petit, de rencontres en hasards, Kersey va jeter son impuissance aux orties. Il va s’armer, passer à l’auto-défense, puis se mettre carrément à casser du punk…

Death Wish de Michael Winner est à voir absolument, que l’on soit ou non fan de polars noirs, des vigilante movies ou de Charles Bronson. Il suscite des remises en question intelligentes et intelligemment traitées, nécessaires en ce début d’année 2021, quand tout autour de nous, depuis les rues jusqu’aux hautes sphères politiques, semble tellement aller de travers. Certes, les « racailles » des années 70 ressemblent plus à des hippies qu’aux terreurs secouant nos vies au XXIème siècle. Mais, esthétiquement, le film possède un charme désuet qui permet de prendre plus à la légère, et avec un meilleur recul, les problèmes abordés.

Un homme dans le justicier

Ce qui vend si bien Un Justicier dans la ville, c’est son rythme et son protagoniste. La tragédie de Kersey pourrait nous arriver, et la progression du personnage semble naturelle et compréhensible. Grand-père spirituel du Punisher et précurseur au héros victimisé que sera John Rambo, Paul n’a pourtant rien du flic polémique « Dirty » Harry Calahan. Objecteur de conscience dans l’armée, le monsieur est logiquement la dernière personne à souhaiter tirer sur autrui.

Avec une régularité de métronome et une précision implacable, le film va faire changer à Kersey son regard sur le monde l’entourant. Ce peut être via de brefs échanges avec son entourage (son beau-fils, ses collègues, un entrepreneur du Middle West), des scènes de la vie quotidienne auxquelles il n’aurait pas prêté attention quand tout était « parfait » (un blessé ignoré au beau milieu d’un hôpital, sa première altercation avec un mugger), et même plusieurs allusions au western (dont une représentation dans une fausse ville de l’Ouest, attisant autant la fascination que la consternation de Paul).

Si ce que fait « le Justicier » n’est pas défendable, on comprend ses raisons, à l’instar du récent Joker de Todd Philips, lequel se déroule dans les années 80 et lui emprunte même une scène clé se passant dans le métro. Mais là où le clown est un psychopathe, Paul reste un membre « modèle » de la société. C’est un homme ordinaire et mentalement équilibré, qui réagit graduellement à ce qu’il traverse. Certes, il s’extasie d’avoir repoussé un loubard avec une chaussette bourrée de pièces, mais il ira ensuite vomir après avoir tué quelqu’un pour la première fois. On y croit, quoi.

Pertinent à toutes les époques

Le film se compare plus d’une fois au western, et c’est judicieux compte tenu du contexte. Les choses ont changé. Ce n’est plus ni le temps ni le lieu pour renouer avec l’attitude des pionniers, ni avec un cinéma de poseur et enjolivé. Dans Death Wish, le monde urbain est gris et sale, et ce qu’on a à défendre ne dépend plus de nous, mais d’une loi qui préfère regarder ailleurs quand ça l’arrange (l’attitude sidérante des politicards du film est, hélas, encore plus concevable à l’heure actuelle).

Fort heureusement, Un Justicier dans la ville ne va jamais dans un sens ou dans l’autre, ne nous sermonne jamais réellement sur le bien ou le mal des agissements de son anti-héros. Contrairement au remake de 2018, ce n’est jamais le destin ou le bon Dieu qui aide Kersey à s’armer ou à échapper à la police. Par exemple, c’est bien un homme qui lui offre une arme à feu, sous le manteau et à son insu. Mais le dernier plan glaçant signifie bien que le problème (de Paul, de la société) ne mourra jamais vraiment.

C’est aussi le problème de cette franchise qui n’aurait jamais dû être, mais qu’un studio expert en exploitation allait récupérer.

Un Justicier dans la ville 2 (Death Wish 2, 1982)

Ils ont violé et tué sa fille. Monumentale erreur. On peut résumer ainsi toutes les nouvelles aventures de Kersey : il a refait sa vie, quelqu’un la lui ruine, et il leur ruine la g****. Paul est redevenu architecte à Los Angeles, a trouvé une nouvelle compagne et prend soin de sa fille, toujours traumatisée et mutique. Rebelote, des loubards forcent chez lui après avoir flashé sur sa moustache. Ils violent (six fois) sa femme de ménage, kidnappent sa fille, violent sa fille, puis cette dernière se défenestre en se sauvant.

Voilà une suite d’exploitation conçue après le rachat de la licence par Cannon Group (les Portés Disparus avec Chuck Norris, Superman IV ou encore Cyborg). Mais Un Justicier dans la ville 2 ne tient pas du nanar, même si l’outrance des années 80 commence à tâcher. Le film ne stagne pas et amorce une vraie évolution. Souvent, l’opus 2 cimente un personnage dans l’imaginaire (Rambo 2, par exemple). On peut se demander si Death Wish 2, volontairement bigger, est meilleur ou plus pertinent, mais il marque les esprits. Le viol va plus loin dans le malsain, et les punks sont encore plus déplaisants. Quelques vannes pointent le bout de leur nez, et quand ça cartonne, Michael Winner a les moyens du spectacle.

On apprécie à sa juste valeur l’évolution de Kersey. Certes, le point de départ est facile (Paul subit le même outrage), mais on passe du vigilante au revenge movie. C’est un homme désormais confiant et méticuleux qui part sillonner les rues à la recherche des coupables. Plus froid, il essaie tant bien que mal de concilier vendetta personnelle et vie privée. La fin, appropriée, scelle définitivement le sort du personnage et de son acteur. Kersey/Bronson sera désormais « Le Justicier », et il l’assumera jusqu’au bout.

Le Justicier de New York (Death Wish 3, 1985)

Ils ont tué son copain. Monumentale erreur. Paul revient à New York crécher chez un ami qu’il retrouve mort, tabassé par les loubards terrorisant le quartier. Après qu’un inspecteur au fait de son passif l’ait recruté « pour faire le ménage », Paulo s’installe et commande son arsenal par la poste. Il va ensuite balancer des drogués depuis les toits, et tirer dans le dos des voleurs de sac à main sous les applaudissements des mémés du quartier. Entre deux morceaux de bravoure, il va draguer une avocate de vingt ans sa cadette, et épater les résidents du bloc avec une présentation régulière de ses pétoires.

Tu apprécies les questionnements subtils sur la légitime défense, et tu n’aimes pas qu’on te dise quoi penser ? Dommage. Mais si tu aimes Les Guerriers du Bronx, la dérision et les fusils à éléphant, viendez ! On a du mal à croire que Michael Winner réalise toujours. Fini les sous-textes : les armes, c’est bien, et le crime, c’est mal. Toutefois, la faiblesse du Justicier de New York fait sa force. Son énormité fait qu’on ne s’ennuie JAMAIS. Oubliez la zone grise entre Bien et Mal. Depuis Death Wish 2, l’objecteur de conscience est passé pro dans l’art de liquider les raclures. Belle excuse pour lui faire poser des pièges à la Maman, j’ai raté l’avion, avant de sortir son magnum pour une guerre finale improbablement fun.

Death Wish 3 souffre d’une rupture de ton et d’idéologie. Devant tant de ridicule, difficile de dire si Winner se moque des réacs de tout poil, ou s’il flatte leur ego et encourage la révolte. En tout cas, Le Justicier de New York est fichtrement marrant, et toujours raccord thématiquement en concluant la guerre de Kersey contre son ennemi juré : la racaille des rues.

Le Justicier braque les dealers (Death Wish 4 : The Crackdown, 1987)

La drogue a tué sa belle-fille. Monumentale erreur. Ça paraît incroyable, mais Kersey a eu une vie après Death Wish 3. Revenu à Los Angeles, il est architecte (encore ?!) et en couple avec Karen. Quand la fille de cette dernière claque d’une overdose, Paul tue le dealer responsable et attire l’attention de Nathan White, un millionnaire pleurant le décès de sa propre progéniture. Il veut engager le Justicier pour… tuer le commerce de la drogue en Californie ! Heureusement, Paul n’a rien de mieux à faire.

La Cannon exploite la licence jusqu’au trognon et sort Le Justicier 4 en à peine deux ans. Pour l’occasion, Kersey devient un croisement entre le Punisher et James Bond. Il met à sac des labos clandestins, se déguise pour infiltrer des anniversaires, pose des mouchards dans les téléphones et piège des bouteilles de vin ! Michael Winner n’est plus là, et on s’en rend compte dès l’introduction, pertinente en soi (Paul rêve de son activité de Justicier, avec un twist), mais c’est ridicule à voir. Surtout, l’attention glisse de la guerre des quartiers à celle contre la drogue, ce fléau que les années Reagan mettaient un point d’honneur à éradiquer.

Death Wish 4 tord ce que Kersey représentait jusque-là, même quand c’était douteux. Il ne défend plus les petites gens contre une racaille face à laquelle l’autorité est impuissante. Il part en guerre contre le crime organisé, ennemi juré des forces politiques d’alors, et pour lequel toutes les figures importantes viennent des minorités (bonjour, le racisme !).

Mais avouons qu’on s’amuse beaucoup devant ce quatrième film, convoquant les meilleures gueules du genre (Danny Trejo, Mitch Pileggi), n’accusant pas de baisse de rythme, et offrant quelques sympathiques rebondissements. Surtout, il se conclut sur un règlement de compte aussi tragique qu’involontairement drôle.

Le Justicier : l’Ultime combat (Death Wish 5 : The Face of Death, 1994)

Ils ont défiguré et tué sa fiancée. Monumentale erreur. Kersey est professeur d’architecture à New York (sérieusement ?!). Il sort avec une couturière divorcée d’un mafieux au bras long. Paul aimerait se marier, mais elle veut témoigner contre son ex. Naturellement, il la défigure, la fait tuer et, comble de l’outrage, récupère la garde de sa fille.

Le Justicier 5 ressemble à un téléfilm et a été tourné au Canada, à défaut de New York. En plus, il coche toutes les cases de l’époque. Crime organisé façon Le Parrain, méchant terriblement méchant, flics ripoux, procès déterminant pour le bad guy et petite fille à sauver. Et bien sûr, la douche froide pour Kersey, qui redémarre encore miraculeusement sa vie pour qu’on lui f**** en l’air. Bref, la pertinence du film est discutable, à tel point que l’éditeur l’a collé en guise de bonus sur le bluray du quatrième opus, avec seulement la VF.

En 1994, Bronson a 73 ans tout de même, et les Arme Fatale et autres Die Hard ont donné un nouveau visage à la justice sauvage. Ç’aurait été l’occasion de conclure l’épopée, mais L’Ultime combat ne fait aucun effort dans ce sens. Il ne cherche qu’à divertir, et il y parvient. Le Justicier s’amuse au moins autant que nous quand il empoisonne un gus avec des canolli ou en explose un autre avec un ballon. C’est aussi l’occasion de satisfaire le sadisme du spectateur, récompensé par quelques touches de gore.

Paul offrira ses services à la police dans le dernier plan, sans suite. Pas de regret. Death Wish 5 n’a rien de véritablement honteux, ce qui est déjà un exploit (comparez-le à Die Hard 5, qu’on rigole). Mais il sent trop la redite. Il était temps d’arrêter.

Résumé justicier

En regardant les cinq films d’affilée, chaque épisode est, finalement, assez cohérent avec son époque, ses préoccupations, ses craintes, et surtout sa manière de les exploiter à l’écran. Le sérieux grave et les questionnements troubles des années soixante-dix sont peu à peu remplacées par l’outrance de la décennie suivante. Là, l’exagération à tous les étages allait de pair avec la peur grandissante de perdre le contrôle du « monde civilisé », et Death Wish 2, puis 3 savaient s’en moquer avec le recul suffisant.

À la fin des années quatre-vingt, Rambo et Rocky, par exemple, étaient devenus des porte-étendards pour l’Amérique et sa politique. Chuck Norris aussi, dans le giron des deux franchises de la Cannon qu’étaient Portés Disparus et Delta Force. Pas d’étonnement à ce que Kersey leur emboîte le pas, dans une lutte contre les dealers complètement à l’Ouest mais toujours aussi fun, eighties obligent. Enfin, dans les années 90, on n’avait plus grand chose à cirer de ces problématiques, et Death Wish 5 se contente de n’être qu’un produit de consommation sans beaucoup d’imagination, redondant et routinier.

Critique bonus : Death Wish (2018)

Parlons de Death Wish par Eli Roth (pas dans le coffret). Paul Kersey (Bruce Willis) est chirurgien à Chicago, marié, avec une fille. Tandis qu’il est au boulot, trois braqueurs entrent chez lui. Quand sa famille arrive au bloc blessée par balles, sa femme meurt et sa fille tombe dans le coma. Petit à petit, Kersey va s’armer et se mettre à casser du punk. Quelque temps après, il retrouve la piste des coupables…

Beaucoup de choses sentent la fainéantise, dans ce remake. Evolution des temps ? Peut-être, mais pas celle de la société et des questionnements. Juste celle d’un cinéma « de service » qui se veut cool et fun sur une base qui, croit-on, suffit à elle-même. Death Wish en sort tristement aseptisé (pas de viol à domicile, par exemple).

La seule idée géniale, « Paul devient chirurgien », est censée expliquer la froideur du bonhomme, mais Bruce Willis semblait déjà sous Lexomil depuis dix ans. Quant au savoir médical de Kersey, il ne sert qu’à justifier une scène de torture trash. Oubliez la lente évolution du personnage. À notre époque, c’est plus simple d’embaucher l’acteur le plus je-m’en-foutiste et le réalisateur du complaisant Hostel.

Surtout, Death Wish pue l’hypocrisie, avec Paul voyant toujours la solution tomber du ciel. Son premier pistolet, sa première piste pour retrouver les coupables, une boule de bowling fracassant un salaud, etc. La quête du personnage est moins ambiguë et méritoire si le bon Dieu s’en mêle si souvent. On pourrait détailler le reste : sensationnalisme, furtivité improbable de Paul à l’époque des smartphones, laxisme des flics… Mais bon, le film ne s’y attarde pas non plus.

Comment les regarder ?

Concernant l’ordre, et pour la pertinence, voyez avant tout les deux opus originaux. Si vous êtes capable de rire d’une blague douteuse sans tout prendre absolument au sérieux, Le Justicier de New York puis Le Justicier braque les dealers sont sacrément fendards. Quant au Justicier 5, il fait le job à la manière de L’Inspecteur Harry est la Dernière cible. Il mâche et recrache tous les clichés de l’époque et les codes de la franchise, mais il le fait en s’appliquant. Le remake passe en dernier, mais pour le coup, on en rit jaune comparé au reste.

Après cinq épisodes tirant toujours plus vers le grotesque, il faut reconnaître à la saga originale son plus grand avantage : on ne s’ennuie jamais à la regarder. C’est probablement le plus important à retenir, et c’est pourquoi je ne peux que la recommander, d’autant que les copies sont, a priori, les plus belles sur le marché.

La saga Un Justicier dans la ville est disponible en DVD ou Bluray, en coffret ou séparément, chez Sidonis Calysta.